私たちは、自分の能力をどれだけ正確に評価できているでしょうか。ダニングクルーガー効果は、人間が持つ特徴的な認知バイアスの一つです。特に「知識や経験が不足している分野で自己を過大評価してしまう」という現象として広く知られています。この効果は、発達障害との関連性について多くの疑問が寄せられており、また「嘘ではないか」「誤解されている」といった議論もあります。

この記事では、ダニングクルーガー効果について、その本質的な理解から日常生活での影響、そして効果的な克服方法まで、包括的に解説します。無知の山から絶望の谷を経て専門性を獲得するまでの過程を科学的根拠に基づいて説明し、特に発達障害との関連性や、この効果に関する一般的な誤解についても詳しく検証します。また、ビジネスや学習、対人関係など様々な場面での具体的な対処法も紹介します。

この効果の理解は、自己認識の向上だけでなく、他者との関係性の改善や効果的な学習方法の確立にも役立ちます。初めて耳にする方から、より深い理解を求める方まで、誰もが実践的な知識を得られる内容となっています。

ダニングクルーガー効果の基本理解

ダニングクルーガー効果の定義と本当の意味

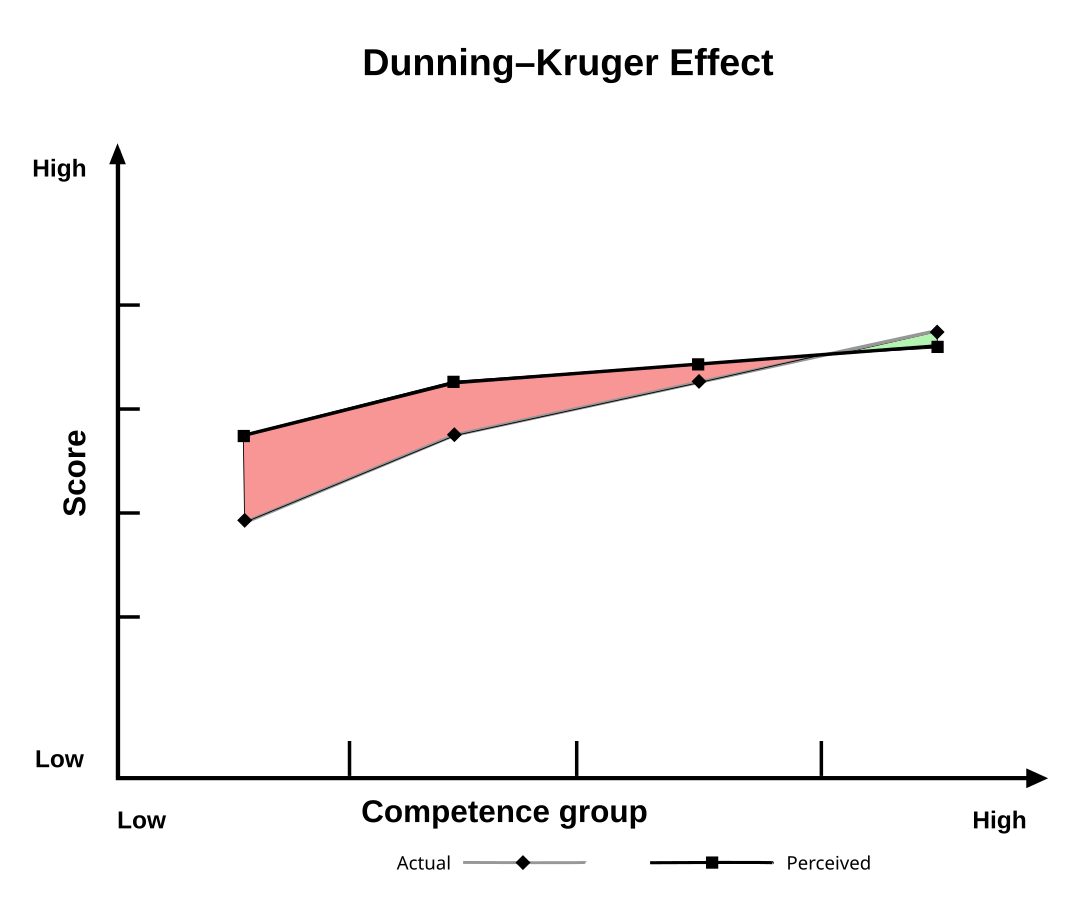

ダニングクルーガー効果は、1999年にコーネル大学の心理学者デイビッド・ダニングとジャスティン・クルーガーによって発見された心理現象です。この効果の本質は、人が自己の能力を客観的に評価することの難しさにあります。

よく誤解されがちですが、ダニングクルーガー効果は単に「無能な人が自信過剰になる」という現象ではありません。実際には、すべてのレベルの人に影響する複雑な認知バイアスです。

- 能力が低い人ほど自己の能力を過大評価する傾向がある

- メタ認知能力(自分の認知を認識する能力)の不足が原因となる

- 高い能力を持つ人は逆に自己を過小評価することがある

この効果は特に新しい分野に挑戦する際や学習過程の初期段階において顕著に現れ、時として個人の成長を妨げる要因となることがあります。最新の研究では、この効果は普遍的な心理現象であり、性別や文化に関わらず観察されることが確認されています。

なぜ自己を過大評価してしまうのか

私たちが自己を過大評価してしまう背景には、人間の認知システムに関わる複数の要因が存在します。これらの要因を理解することは、より客観的な自己評価を行うための第一歩となります。

メタ認知能力の不足による影響

メタ認知とは、「自分の思考や行動を客観的に観察し、評価する能力」を指します。特に経験の浅い分野では、この能力が十分に発達していないため、自分が何を知らないのかを正確に把握できません。

- 自分の知識や能力の範囲と限界を認識できない

- 課題の複雑さや難易度を適切に評価できない

- 学習に必要な時間や労力を過小評価してしまう

例えば、プログラミング初心者が「簡単なアプリなら作れる」と考えるものの、実際にはセキュリティやユーザビリティなどの重要な要素を見落としているような状況です。

比較対象の選択における歪み

人は自己評価を行う際、無意識のうちに都合の良い比較対象を選んでしまう傾向があります。

- 自分より能力が低い人との比較を優先する

- 成功例のみに注目し、失敗例を無視する

- 限られた環境内での相対評価に依存する

このような偏った比較は、自己の能力に対する過大評価を強化することになります。

経験不足がもたらす認識の歪み

新しい分野や技術に取り組む際、その分野の複雑さや奥深さを十分に理解できていないことが多くあります。この認識の不足が、課題の単純化や安易な見積もりにつながります。

例えば、外国語学習では、初級レベルで簡単な日常会話ができるようになると、ビジネスレベルの会話も容易だと誤認してしまうことがあります。言語の習得には、文法、語彙、発音、文化的背景など、多くの要素が関わることを初心者は見落としがちです。

ポジティブ・イリュージョンの影響

人間には生来的に、自己を肯定的に捉える傾向(ポジティブ・イリュージョン)があります。この傾向は精神的健康の維持に重要な役割を果たす一方で、客観的な自己評価を難しくします。

- 自己の能力や特性を平均以上と評価する傾向

- 将来の成功可能性を楽観的に見積もる

- 失敗リスクを過小評価する

これらの要因は単独ではなく、相互に影響し合いながら私たちの自己評価を形作っています。重要なのは、これらのバイアスを完全に排除することではなく、その存在を認識し、より客観的な視点を持つよう意識することです。

ダニングクルーガー効果の4つの段階

ダニングクルーガー効果は、学習や経験の蓄積に伴って変化していきます。この変化は4つの特徴的な段階として観察され、多くの人がこのパターンを経験します。

無知の山(過度な自信)

学習の初期段階では、過度な自信が特徴的に現れます。この段階は「無知の山」とも呼ばれ、自分の無知に対する無自覚さが最も顕著な時期です。

- 課題の複雑さや難しさを大幅に過小評価する

- 自己の能力を過大評価する

- 問題の本質的な理解が欠如している

例えば、プログラミングを始めたばかりの人が「1週間でWebアプリが作れる」と考えたり、新入社員が「すぐに成果を出せる」と確信したりする状態です。この段階では、自分が知らないことの範囲を認識できていないため、課題が単純に見えてしまうのです。

絶望の谷(現実認識)

実践的な経験を積み重ねるうちに、現実とのギャップに直面します。これが「絶望の谷」と呼ばれる段階です。

- 自信の急激な低下が起こる

- 課題の複雑さと難しさを認識し始める

- 自己の限界と不足に気づく

この時期は挫折のリスクが最も高く、多くの人が学習や挑戦を諦めてしまう危険性があります。しかし、この段階こそが真の学びの始まりであり、専門性を獲得するために不可欠なプロセスです。この「谷」を乗り越えることで、より現実的で堅実な成長が可能になります。

啓発の坂(学習と成長)

継続的な学習と実践により、徐々に実力と自信が調和していく段階です。「啓発の坂」では、自己評価がより正確になり始めます。

- 着実な知識とスキルを段階的に獲得する

- 適切な自己評価能力が徐々に発達する

- 課題に対する現実的なアプローチを身につける

この段階では、困難に対する建設的な取り組み方を学び、より効果的な学習方法を見出していきます。失敗から学ぶ姿勢や、フィードバックを積極的に受け入れる態度が形成されるのもこの時期の特徴です。

専門知識の高原(実力の定着)

十分な経験と知識を積み重ねた結果、安定した実力を獲得する段階です。「専門知識の高原」に達すると、自己評価と実際の能力のバランスが取れるようになります。

- 自己の能力と限界への正確な理解

- 深い専門知識と体系的な理解の獲得

- 他者への適切な指導力の発揮

この段階に達した人は、自身の能力の限界を理解しつつ、継続的な学習の重要性も認識しています。また、新しい知識や技術に対しても、適切な学習アプローチを取ることができるようになります。

重要なのは、これらの段階は必ずしも一方向に進むわけではないということです。新しい分野に挑戦するたびに、私たちは再び「無知の山」から始める可能性があります。しかし、この過程を理解していることで、より効果的に学習と成長を進めることができます。また、自分がどの段階にいるかを認識することで、適切な対処法を見つけやすくなります。

発達障害とダニングクルーガー効果の関連性

発達障害とダニングクルーガー効果の関係性は、メタ認知(自己の認知プロセスを認識し評価する能力)を通じて理解することができます。両者の関連性を理解することで、より効果的な支援と自己理解が可能となります。

自閉スペクトラム症とメタ認知の特徴

自閉スペクトラム症(ASD)における特徴として、メタ認知の困難さが挙げられます。ASDのある人は、自己の認知活動を客観的に評価することに独特の課題を抱えることがあります。

- 社会的文脈の理解における独自の視点

- 詳細への強い注目と全体像の把握の難しさ

- 自己と他者の視点の違いを認識することへの挑戦

これらの特徴は、ダニングクルーガー効果と類似した形で現れることがあります。例えば、特定の分野に関する知識を持っている場合、その範囲内での理解は深いものの、関連する周辺知識の存在に気づきにくいことがあります。

重要なのは、これらの特徴は認知スタイルの違いとして捉えるべきであり、単純な欠如ではありません。ASDのある人は特定分野で極めて高い専門性を発揮することも多く、その分野では適切な自己評価が可能なケースも少なくありません。

ADHDにおける自己評価の課題

注意欠陥・多動症(ADHD)では、異なる形でメタ認知の課題が現れます。ADHDの特性が自己評価に与える影響は複雑で多面的です。

- 時間管理や計画立案における自己能力の評価の難しさ

- 衝動性が自己評価のプロセスに与える影響

- 作業記憶の特性による過去の経験からの学習の複雑さ

- 注意の変動による一貫した自己モニタリングの困難さ

特にADHDのある人は、成功体験と失敗体験の統合に独特の課題を抱えることがあります。成功したときの自信は高まりやすい一方、失敗体験が自己評価に与える影響が大きく変動することがあります。

例えば、プロジェクト管理において、初期段階での自信と実際の完遂能力の評価にギャップが生じやすいことがあります。このパターンは、ダニングクルーガー効果の「無知の山」から「絶望の谷」への移行と類似した側面を持っています。

発達障害におけるダニングクルーガー効果の表れ方

発達障害におけるダニングクルーガー効果の表れ方には、いくつかの特徴的なパターンがあります。これらを理解することで、より適切な支援と対応が可能になります。

- 特定領域での深い知識と周辺知識の見落としの共存

- 社会的フィードバックの受け取り方や解釈の独自性

- 実行機能(目標設定、計画立案、自己モニタリング)の特性による影響

- 認知の柔軟性の違いによる自己修正の特徴

これらのパターンは必ずしもネガティブなものではありません。例えば、特定分野への深い没頭は、専門性の高い成果につながることもあります。重要なのは、個々の特性を理解した上で、適切な支援を提供することです。

実際の例としては、プログラミングやデータ分析など、システマティックな思考を活かせる分野では、発達障害のある人が高い専門性を発揮することが多く見られます。このような分野では、むしろ典型的なダニングクルーガー効果とは異なる、正確な自己評価が可能なケースもあります。

効果的な支援とアプローチ方法

発達障害のある人々がダニングクルーガー効果に対処する際には、個々の特性に応じた適切な支援が重要です。一般的なアプローチとは異なる、特性を考慮した方法が効果的です。

適切なフィードバック方法:

- 具体的で明確な表現を用いた、解釈の余地が少ないフィードバック

- 視覚的な補助ツール(チャート、図表、チェックリスト)の活用

- 成功と課題の両面を含む、バランスの取れた評価

環境調整の重要性:

- 刺激の適切な調整による集中力の支援

- 予測可能な構造の提供による安心感の確保

- 個人のペースを尊重した時間管理の工夫

長所を活かした対処法:

- 詳細への注目力を活かした分析的アプローチ

- 特定分野への深い関心を学習動機として活用

- システマティックな思考パターンを活かした自己評価法の開発

具体的な成功事例として、あるIT企業では、ASDのある社員のための構造化された自己評価システムを導入し、定量的な指標と視覚的なフィードバックを組み合わせることで、正確な自己認識と継続的な成長をサポートしています。

また、教育現場では、ADHDのある学生向けにマイルストーン型の学習計画を採用し、小さな成功体験を積み重ねながら現実的な自己評価を育む取り組みが効果を上げています。

発達障害とダニングクルーガー効果の関連を理解することは、単なる「問題の把握」にとどまらず、個々の強みを活かした成長を支援するための重要な視点を提供します。適切な理解と支援により、発達障害のある人々が持つ独自の視点や能力が、大きな価値を生み出す可能性を開くことができるのです。

ダニングクルーガー効果に関する誤解と真実

ダニングクルーガー効果は広く知られるようになった一方で、多くの誤解や批判も生まれています。この効果は本当に存在するのか、それとも統計的な錯覚に過ぎないのか、最新の研究知見を踏まえて検証していきます。

よくある誤解と事実確認

ダニングクルーガー効果に関しては、いくつかの重要な誤解が広まっています。

最も一般的な誤解は、この効果を単に「能力の低い人が自己を過大評価する傾向」と単純化してしまうことです。実際には、この効果はすべての能力レベルの人々に影響を与える複雑な現象です。上級者も自分の能力を過小評価する傾向があり、これもダニングクルーガー効果の一部です。

また、ダニングクルーガー効果と性別の関係についても誤解があります。研究によれば、この効果自体は性別に関係なく発生するものの、その表れ方には違いが見られます:

- 自己評価の性差:

- 男性は比較的自己を過大評価する傾向

- 女性は比較的自己を過小評価する傾向

さらに、「無知の山」や「絶望の谷」といった概念も、原論文には存在しない後付けの解釈であるという指摘もあります。オリジナルの研究では、能力レベルを四分位に分けて分析したところ、下位25%の人々が自己評価と実際の能力の間に最も大きなギャップを示したという結果が示されています。

「ダニングクルーガー効果は嘘」という主張の検証

「ダニングクルーガー効果は嘘だ」という主張が一部で広まっていますが、これは正確ではありません。批判の多くは、効果の解釈や表現方法に向けられたものであり、現象自体の存在を否定するものではありません。

主な批判点とその検証:

- 統計的アーティファクト説:観測された効果は単なる統計的な錯覚だという批判があります。これには一定の妥当性がありますが、後続の研究で異なる統計手法を用いても類似の効果が確認されています。

- グラフの誤用:ソーシャルメディアなどで広まっている「山と谷のグラフ」は、原論文のデータを正確に反映していないという批判があります。これは事実であり、多くの解説で使われるグラフは現象を視覚的に理解しやすくするために単純化されています。

- 実験設計の問題:初期の研究では、一般的知識のテストや論理パズルなど限られた課題しか扱っていないという批判があります。しかし、その後の研究では様々な分野や状況でも類似の効果が確認されています。

つまり、ダニングクルーガー効果という現象自体は実在しますが、その表現方法や解釈には注意が必要です。特に、メディアやポピュラーサイエンスでの単純化された説明は、科学的な正確さを欠いていることがあります。

新たな研究知見と科学的根拠

近年の研究では、ダニングクルーガー効果についての理解がさらに深まっています。特にメタ認知(自分の認知プロセスを認識し評価する能力)に関する新しい知見が注目されています。

従来は「二重の負担」(能力の欠如とその認識の欠如)という説明が一般的でしたが、最新の研究ではより複雑な仕組みが明らかになっています:

- メタ認知の新たな理解:

- メタ認知感度(自分の判断の正確さを評価する能力)はパフォーマンスと密接に関連

- メタ認知効率(情報処理における自己評価の適切さ)はパフォーマンスとは独立

- 領域固有のメタ認知と領域一般のメタ認知の区別が重要

特に興味深い研究として、情報リテラシーとの関連が挙げられます。ニュースの識別能力に関する研究では、自己の能力を過信している人々は:

- 信頼性の低いウェブサイトを訪問する傾向が強い

- 誤った情報を見抜くことが困難

- 情報の質を適切に評価できない

これらの研究は、ダニングクルーガー効果が単なる心理的好奇現象ではなく、実社会での情報判断や意思決定に重大な影響を与えていることを示しています。

統計的手法の問題と批判的見解

ダニングクルーガー効果の研究に対する最も重要な批判的見解は、統計的方法論に関するものです。

最も重要な課題は統計的アーティファクトの問題です。研究者たちは、観察された効果の一部が統計的な回帰現象によって説明できる可能性を指摘しています。これは、自己評価と客観的パフォーマンスの間の相関が不完全な場合に自然に発生する現象です。

具体的な批判と対応:

- 回帰効果:測定誤差があると、極端な値は平均に向かって回帰する傾向があります。低スキルの人の高い自己評価と高スキルの人の低い自己評価の一部は、この統計的効果で説明できるという批判があります。

- 天井効果と床効果:測定スケールの制限により、高スキル者は自己評価を上方修正できず、低スキル者は下方修正できないという批判もあります。

- 研究手法の進化:これらの批判に対応して、研究手法は進化しています:

- Glejser検定などの新しい統計手法の導入

- より厳密な実験デザインの採用

- 多様なコンテキストでの検証

最新の研究では、統計的アーティファクトの影響を考慮しても、なお実質的な効果が残ることが示されています。ただし、その効果の大きさや普遍性については、継続的な検証が必要です。

これらの批判的見解は、ダニングクルーガー効果を否定するものではなく、むしろその理解を深め、より正確な解釈を促すものとして重要です。科学的知見は絶えず更新され、精緻化されていくものであり、私たちもそうした発展に開かれた姿勢を持つことが大切です。

実生活での具体例と影響

ダニングクルーガー効果は理論だけの話ではありません。私たちの日常生活のさまざまな場面で具体的な影響を及ぼしています。ここでは、ビジネス、教育、対人関係の分野における具体例と対処法を解説します。

ビジネスシーンでの事例と対処法

ビジネス環境では、ダニングクルーガー効果が様々な形で現れ、個人の成長やチームの生産性に影響を与えます。

新入社員の過信は典型的な例です。入社後の初期の成功体験が、自己の能力の過大評価につながることがあります。たとえば、基本的なタスクをこなせたことで「もう一人前だ」と考え、より複雑なプロジェクトにも同じように対応できると思い込んでしまうケースです。

新入社員が陥りやすい過信の例:

- 基本タスクの成功を総合的な能力と混同する

- チームのサポート体制を自分の実力と誤解する

- 業界特有の暗黙知や経験値の重要性を見落とす

プロジェクトマネジメントの領域では、この効果がより深刻な結果をもたらします。経験の浅いマネージャーが、プロジェクトの複雑さや必要リソースを適切に評価できず、納期遅延や品質低下を招くことがあります。あるIT企業では、新任マネージャーが「2週間で完了できる」と見積もったシステム開発が、実際には3か月かかり、大幅な予算超過が発生した事例があります。

ビジネスでの効果的な対処法として以下のアプローチが有効です:

客観的な評価システムの導入:

- 定量的なKPI設定と定期的な振り返り

- 360度フィードバックによる多角的な評価

- スキルマトリックスを用いた能力の可視化

メンタリングとコーチング:

- 経験豊富な先輩社員との定期的な1on1

- 具体的な成功事例と失敗事例の共有

- 段階的な難易度設定による適切な挑戦

ある大手企業では、新入社員に「スキル習得ロードマップ」を明示し、各段階で達成すべき具体的な指標を設定することで、自己評価のズレを最小限に抑える取り組みを行っています。その結果、早期離職率が30%減少し、業務習熟度も向上しました。

学習・教育における影響と改善策

学習環境では、ダニングクルーガー効果が学習者の成長プロセスに大きな影響を与えます。特に学習初期段階での過信が、その後の学習効率を左右することがあります。

語学学習を例に取ると、基本的な挨拶や自己紹介ができるようになった段階(初級レベル)で「もう十分話せる」と過信し、中級レベルへの学習意欲が低下するケースがよく見られます。実際には、ビジネス会話や複雑な議論ができるようになるまでには、さらに膨大な学習量が必要です。

学習効率を低下させる典型的なパターン:

- 基礎学習の重要性を過小評価する

- 難易度の高い教材に性急に挑戦する

- 復習や反復練習の必要性を軽視する

教育現場では、この効果が学生の学習態度や成績に影響します。プログラミングを学ぶ学生の例では、初歩的なコードが書けるようになった段階で「もうマスターした」と考え、より複雑なアルゴリズムやデータ構造の学習を怠るケースがあります。結果として、応用力が育たず、実践的な開発スキルの習得が遅れてしまいます。

学習・教育での効果的な改善策として、以下のアプローチが推奨されます:

適切な難易度設定と段階的学習:

- マイルストーンを細かく設定し、達成感を得られるようにする

- 実力診断テストを定期的に実施し、客観的な評価を行う

- 学習ロードマップで全体像を把握させる

効果的なフィードバック手法:

- 具体的な改善点を示す建設的なフィードバック

- 成功体験と失敗経験のバランスを取った学習環境

- ピアレビューを通じた相互評価の機会提供

ある教育機関では、「知識の地図」という視覚的ツールを導入し、学生が現在の位置と目標までの道のりを常に確認できるようにしています。これにより、自己評価の正確性が向上し、学習意欲の持続につながっています。

対人関係への影響と解決方法

ダニングクルーガー効果は人間関係の様々な側面に影響し、時として深刻なコミュニケーション上の問題を引き起こします。この影響は、個人的な関係からビジネス上の協働まで、幅広い場面で観察されます。

会話のバランスの崩れは、最も一般的な問題の一つです。自分の知識や経験を過大評価することで、対話よりも一方的な発信が増え、相手の意見を聞く機会が減少します。例えば、特定のトピックについて表面的な知識しか持っていないにもかかわらず、専門家に対しても自信満々に持論を展開するケースなどです。

- 一方的な会話による対話の機会損失

- 相手の専門知識や経験の軽視

- 建設的な意見に対する防衛的な態度

チームプロジェクトの場面では、この効果がより複雑な形で現れます。自己の能力を過大評価するメンバーが、実力に見合わない役割を引き受けたり、他のメンバーの貢献を適切に評価できなかったりすることで、チーム全体の生産性と雰囲気に悪影響を及ぼします。

効果的な解決方法として、以下のアプローチが有効です:

コミュニケーションスキルの向上:

- アクティブリスニングの実践(相手の話を遮らず、要点を確認する)

- オープンクエスチョンの活用(「はい/いいえ」で答えられない質問を通じて対話を促進)

- 「知らない」と言える心理的安全性の構築

相互理解の促進:

- 自己開示と脆弱性の共有による信頼関係の構築

- 定期的なチェックインでコミュニケーションの問題を早期発見

- 多様な視点を尊重する文化の醸成

ある企業のチームビルディング活動では、「無知の領域」を積極的に共有するセッションを実施しています。チームメンバーが「自分が知らないこと」を正直に話し合うことで、相互理解が深まり、より効果的な協働が実現しています。

職場での人間関係においては、適切なフィードバックの仕組みが特に重要です。定期的かつ具体的なフィードバックを通じて、自己認識と他者からの評価のギャップを把握し、調整していくことが、長期的な信頼関係の構築につながります。

自己診断と克服のための実践的アプローチ

ダニングクルーガー効果は克服可能な認知バイアスです。このセクションでは、自分がこの効果に影響されているかを確認する方法から、具体的な対処法、そして実際の成功事例まで、実践的なアプローチを紹介します。

ダニングクルーガー効果のセルフチェック方法

自分がダニングクルーガー効果に陥っているかどうかを知るには、客観的な自己評価が鍵となります。日常生活やビジネスシーンで以下のチェックポイントを確認してみましょう。

- 確証バイアスの存在:自分の意見や考えを支持する情報ばかりに注目していないか

- フィードバックへの反応:他者からの批判やアドバイスに対して防衛的になっていないか

- 専門家の意見の捉え方:同分野の熟練者の意見を不要だと考えていないか

- 具体的な根拠の欠如:自分の能力や知識を示す具体的な証拠を提示できるか

- 学習への姿勢:その分野でまだ学ぶことがたくさんあると認識しているか

特に注意すべき兆候として、「もう十分に理解している」と強く感じている分野があり、さらに他者からのアドバイスを不要だと感じている場合は、ダニングクルーガー効果の影響を受けている可能性が高いと言えます。

このセルフチェックの結果は、自己改善のきっかけとして前向きに捉えることが重要です。認知バイアスに気づくことは、より健全な自己認識への第一歩なのです。

効果的なフィードバックの受け方と活用法

建設的なフィードバックは、自己認識のギャップを埋めるための最も効果的なツールです。しかし、その受け取り方と活用法には工夫が必要です。

フィードバックを効果的に活用するプロセス:

- 感情的反応を一時停止する:フィードバックを受けた際の最初の防衛的な反応を認識し、一呼吸置く

- 情報として客観的に捉える:個人攻撃ではなく、成長のための情報として受け止める

- 具体的な質問で掘り下げる:「具体的にどのような点が改善できますか?」などと質問する

- パターンを見つける:複数の人から似たフィードバックを受けている場合、そこに重要な改善点がある

- 行動計画に落とし込む:抽象的なフィードバックを具体的な行動に変換する

特に重要なのは、多角的なフィードバックを収集することです。上司、同僚、部下、顧客など、異なる視点からの評価を集めることで、より包括的な自己理解が可能になります。

定期的なフィードバックセッションを設けることも効果的です。例えば、プロジェクト終了後や四半期ごとなど、定期的なタイミングでフィードバックを求める習慣をつけることで、継続的な改善が可能になります。

メタ認知能力を高める具体的トレーニング

メタ認知とは「自分の思考プロセスを客観的に観察し、評価する能力」です。この能力を高めることは、ダニングクルーガー効果を克服する上で極めて重要です。

- 思考日記の習慣化:日々の意思決定とその根拠を記録し、後で振り返る

- 「知らないことリスト」の作成:学習中の分野で自分が理解していない事柄を積極的にリストアップする

- 決断前の仮説検証:重要な決断をする前に「もし間違っていたら?」と自問する

- プロセス振り返り:作業後に「何がうまくいったか」「何が改善できるか」を体系的に分析する

- 異なる視点の積極的探索:自分と異なる意見や視点を意図的に探し、理解しようとする

特に効果的なのは**「教えることで学ぶ」アプローチです。学んだ内容を他者に説明しようとすると、自分の理解の穴が浮き彫りになります。これはファインマン・テクニック**とも呼ばれ、実践的なメタ認知トレーニングとして非常に有効です。

また、専門家との交流も重要です。その分野の熟練者と定期的に交流することで、自分の現在地と目指すべきレベルの差を客観的に認識できるようになります。

成功事例から学ぶ克服のポイント

ダニングクルーガー効果を克服した実際の事例から、効果的なアプローチを学ぶことができます。以下に、異なる文脈での成功事例を紹介します。

ビジネスでの克服例:

新入社員のAさんは、当初プロジェクト管理に過度な自信を持っていました。しかし、最初のプロジェクトで大きな遅延を経験した後、週次での振り返りと先輩社員からのフィードバックを積極的に求める習慣を確立。各プロジェクトの難易度を5段階で評価し、自己の能力を客観的に見つめ直す仕組みを作りました。その結果、1年後には実力に裏付けられた自信を持ち、チーム内で信頼されるプロジェクトリーダーに成長しました。

学習での克服例:

プログラミング初学者のBさんは、基礎的な知識だけで複雑なアプリケーション開発に挑戦し、挫折を経験しました。その後、体系的な学習計画を立て、「分からないことリスト」を常に更新しながら学習を進める方法に切り替えました。また、小規模なプロジェクトから段階的にスキルを積み上げる戦略を採用。オンラインコミュニティで定期的にコードレビューを受けることで、客観的な評価を得る機会も確保しました。3ヶ月後には現実的な目標設定と着実な進歩を実感できるようになりました。

対人関係の改善例:

チームリーダーのCさんは、コミュニケーションスキルに過信があり、部下との関係に問題を抱えていました。チーム満足度調査で低評価を受けた後、360度フィードバックを導入し、自己のコミュニケーションスタイルを客観的に評価。具体的な改善目標として「傾聴スキルの向上」と「質問ベースのコミュニケーション」を設定し、毎週の1on1ミーティングで実践。フィードバックを記録し、定期的に振り返ることで、半年かけて信頼関係の構築に成功しました。

- 客観的な評価基準の設定

- 小さな目標への分解と段階的な挑戦

- 継続的なフィードバックの仕組み化

- 定期的な振り返りの習慣化

- 失敗を学びの機会として捉える姿勢

ダニングクルーガー効果の克服は一朝一夕ではありませんが、これらの実践的アプローチを継続することで、より健全な自己認識と持続的な成長が可能になります。

まとめ:健全な自己認識に向けて

ダニングクルーガー効果は、私たち誰もが経験する可能性のある認知バイアスです。特に知識や経験が不足している分野で自己を過大評価してしまうこの現象は、ビジネス、学習、対人関係など、あらゆる場面で影響を及ぼします。

この効果を理解することで、なぜ私たちが時に「無知の山」に登ってしまうのか、そして「絶望の谷」を経て真の成長へと向かう道筋が見えてきます。特に発達障害がある方々の中には、メタ認知能力の特性により、このプロセスに独自の困難を抱える場合があります。しかし、適切な支援と自己理解によって、これらの困難は乗り越えられるものです。

健全な自己認識を培うためには、以下の実践が効果的です:

- 継続的なフィードバックを積極的に求め、それを改善の糧とする

- 具体的な指標に基づいた客観的な自己評価を習慣化する

- 小さな成功体験を積み重ね、段階的に能力を向上させる

- 専門家や熟練者との交流を通じて、自己の現在地を正確に把握する

ダニングクルーガー効果は決して避けるべき否定的な現象ではなく、むしろ成長の機会として捉えることが大切です。自分の能力を過大評価も過小評価もせず、現実的な自己評価を持つことで、より効果的な学習と継続的な成長が可能になります。

最終的に重要なのは、謙虚さと向上心のバランスです。「まだ知らないことがたくさんある」という認識を持ちつつ、自分の成長を肯定的に捉える姿勢が、より豊かな人生と確かな成功への道を開きます。ダニングクルーガー効果を理解し、適切に対処することで、私たちはより健全な自己認識と、より充実した人間関係を築くことができるのです。