個人事業主や小規模事業者の皆さん、「うちにはホームページが本当に必要?」と疑問に思っていませんか?

実は、従業員5名以下の小規模事業者のホームページ開設率は約50%、業種によってはわずか1〜3割程度にとどまっています。よく引用される「企業の91.8%がホームページを開設」という統計は大企業を含む数字であり、小規模事業者の実態とは大きく異なるのが現実です。

多くの経営者が「固定の顧客・取引先しかいない」「費用対効果が見えない」「管理・更新が負担」といった理由でホームページ開設を見送っています。一方で、適切に活用することで月間売上が20〜50%向上した事例も数多く報告されています。

SNSの普及や無料ホームページ作成ツールの登場により、従来のホームページの役割は大きく変化しました。今ではGoogleビジネスプロフィールやInstagramだけで十分な集客効果を得ている事業者も少なくありません。

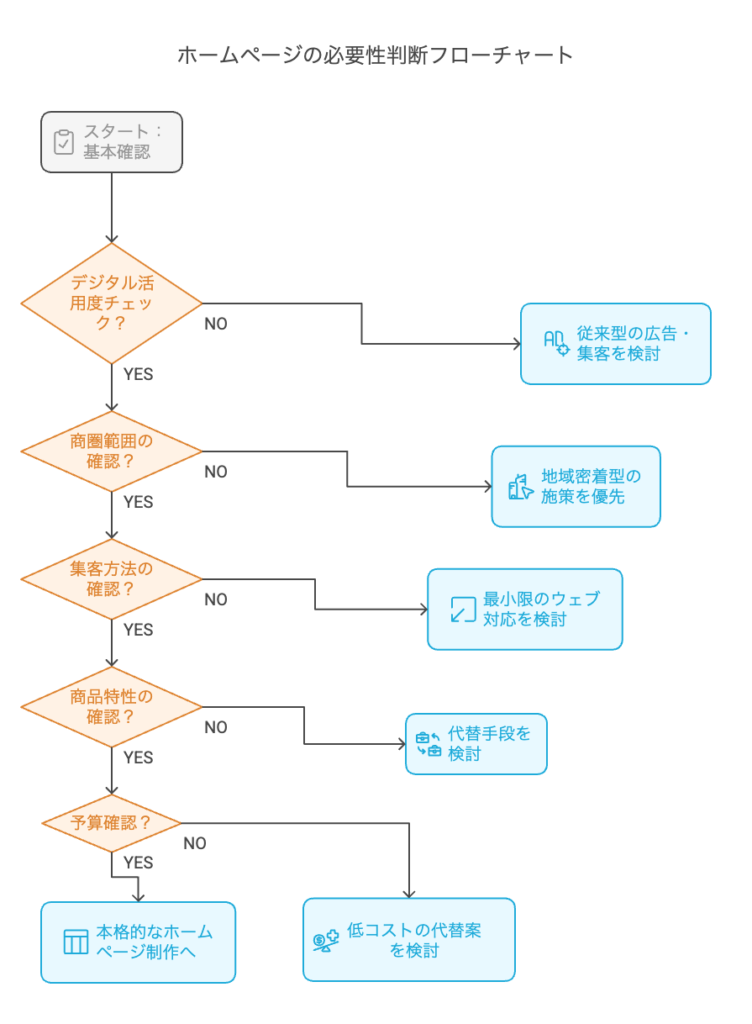

本記事では、あなたの事業にホームページが本当に必要かどうかを30秒で判断できるフローチャートから始まり、業種別の必要性診断、現実的なコスト、代替手段、そして補助金活用法まで、具体的なデータと実例をもとに解説します。

投資すべきか、代替手段で十分か。あなたのビジネスに最適な選択を見つけるための実践的なガイドラインをご提供します。

ホームページの必要性:結論と判断基準

個人事業主や小規模事業者にとって、ホームページは必ずしも必須ではありません。 必要性は事業規模、顧客層、商圏範囲によって大きく異なり、従業員5名以下の事業者では実際に約半数がホームページを持たずに成功しています。

重要なのは、「みんなが持っているから」ではなく、あなたの事業にとって本当に投資対効果があるかどうかを冷静に判断することです。

結論:必要性は事業規模と業態で決まる

ホームページの必要性を決める最も重要な要素は、事業規模と顧客との接点の作り方です。

必要性が高い事業の特徴:

- 従業員10名以上の事業

- BtoB取引が中心の事業

- 専門的なサービスを提供する事業(士業、コンサルティング、医療関連など)

- 全国規模での集客を目指す事業

- 高額商品・サービスを扱う事業

必要性が低い事業の特徴:

- 従業員5名以下の地域密着型事業

- 固定客との取引が中心の事業

- 人的なネットワークでの紹介が主な集客方法

- SNSで十分な効果を得ている事業

- 店舗での対面販売が中心の事業

判断フローチャート:30秒で分かるあなたの必要度

以下の質問に答えることで、あなたの事業におけるホームページの必要度を判定できます:

Step 1:顧客との接点 あなたの顧客は主にどこで情報収集していますか?

- インターネット検索 → 必要性高

- 口コミ・紹介 → 必要性中

- 地域の看板・チラシ → 必要性低

Step 2:商圏の範囲 あなたの事業の商圏はどの程度ですか?

- 全国・広域 → 必要性高

- 県内・近隣市町村 → 必要性中

- 地域密着・徒歩圏内 → 必要性低

Step 3:競合の状況 同業他社の多くがホームページを持っていますか?

- ほとんどが開設済み → 必要性高

- 半数程度が開設 → 必要性中

- ほとんどが未開設 → 必要性低

Step 4:投資予算 ホームページ制作・運用に年間30万円以上の予算を確保できますか?

- 可能 → 本格的な検討を推奨

- 困難 → 代替手段を検討

従業員数別の必要性レベル

従業員数は、ホームページ必要性を判断する最も明確な指標の一つです。統計データに基づく実際の保有率と必要性レベルをご紹介します。

従業員1-5名:必要性レベル★★☆☆☆

- 実際の保有率:約50%(業界によっては30%以下)

- **判断ポイント:**SNSや既存の集客方法で十分な場合は不要

- **推奨アクション:**Googleビジネスプロフィールの活用から開始

従業員6-20名:必要性レベル★★★☆☆

- 実際の保有率:約70%

- **判断ポイント:**事業拡大や信頼性向上を目指すなら検討価値あり

- **推奨アクション:**簡易版ホームページから段階的に拡充

従業員21-100名:必要性レベル★★★★☆

- 実際の保有率:約80%

- **判断ポイント:**競争力維持のためほぼ必須

- **推奨アクション:**専門業者による本格的な制作を検討

従業員100名以上:必要性レベル★★★★★

- 実際の保有率:約95%

- **判断ポイント:**企業の信頼性に直結するため必須

- **推奨アクション:**戦略的なWEBマーケティングの一環として実施

**重要な注意点:**これらの数字は目安であり、業種や地域特性によって大きく異なります。最終的には、あなたの顧客がどのように情報収集し、どこで購買決定を行うかが最も重要な判断基準となります。

小規模事業者のホームページ開設率の現実

統計データが示す真実:実は50%が未開設

「9割の企業がホームページを開設している」という統計を見て、**「今さらホームページを作っても遅いのでは?」**と感じている個人事業主や小規模事業者の方も多いのではないでしょうか。しかし、この認識は実態とは大きく異なります。

**小規模事業者の実際のホームページ開設率は約50%**にとどまっているのが現実です。複数の調査機関による2023年から2024年の最新データによると、従業員規模別のホームページ開設率には大きな格差があることが明らかになっています。

従業員規模別の開設率:

- 従業員100名以上:85%〜90%

- 従業員5〜99名:65%〜75%

- 従業員5名以下・個人事業主:45%〜55%

特に注目すべきは、業界によっては開設率が1〜3割程度にとどまっている分野も存在することです。つまり、小規模事業者にとってホームページは「持って当たり前」ではなく、まだまだ差別化の手段として機能する可能性があります。

ホームページを開設していない理由として最も多いのは**「固定の顧客・取引先しかいない」**(23%)で、続いて費用面や管理・更新への懸念が挙げられています。しかし、これらの理由は本当にホームページが不要であることを意味するのでしょうか。

大企業データに惑わされてはいけない理由

インターネットでホームページ開設率を調べると、総務省の通信利用動向調査による「91.8%」という数字がよく引用されています。この調査結果は確かに正確ですが、すべての企業規模を含んだ平均値であることを理解する必要があります。

この91.8%という数字が生まれる背景には、以下のような構造があります。大企業ほどホームページ開設率が高く、従業員数が多い企業では開設率が90%を超える一方で、個人事業主や小規模事業者では開設率が大幅に下がるのが実情です。

さらに重要なのは、「開設している」と「効果的に活用している」は別問題だということです。ホームページを開設している中小企業のうち、実際に売上向上や業務効率化などの効果を実感しているのは約半数にとどまります。つまり、ホームページを開設して実際に成果を上げている小規模事業者は、全体の4分の1程度しかいないのが現実です。

この状況は、適切な戦略と運用により、まだまだ競争優位性を築くチャンスがあることを意味しています。「みんな持っているから意味がない」のではなく、「効果的に活用できれば差別化できる」というのが正しい認識です。

業種別・地域別の開設率格差

ホームページの開設率は、業種や地域によって大きな差があります。この格差を理解することで、自社の位置づけをより正確に把握できます。

製造業では、BtoB取引が中心となることが多く、製品カタログや技術情報の掲載手段としてホームページを活用する企業が多いです。一方で、建設業や不動産業では開設率が他業種に比べて低い傾向にあります。

小売業では実店舗の情報発信やECサイトとしての活用が進んでいますが、個人商店レベルでは開設率は30%程度にとどまっています。サービス業では業態により大きく異なり、美容室やエステなどの個人向けサービスでは開設率が高い一方、BtoB中心のサービス業では低い傾向があります。

地域差も顕著で、都市部の中小企業の方が地方の中小企業よりもホームページ開設率が高い傾向にあります。これは都市部の方がIT人材の確保が容易であることや、競争が激しいためオンラインでの存在感を示す必要性が高いことが要因として考えられます。

特に注目すべきは、観光地域の小規模事業者です。地域密着型であっても、観光客の誘致や地域外からの集客を目指す場合は、ホームページの効果が高くなる傾向があります。反対に、住宅地の個人商店など、完全に地域コミュニティ内で完結するビジネスでは、開設率も効果も限定的です。

これらのデータから分かるのは、業種や立地によってホームページの必要性は大きく変わるということです。統計の平均値に惑わされることなく、自社の事業特性に応じた判断が重要です。

必要性が高いケース・低いケースの具体例

ホームページの必要性は、事業の性質と顧客層によって大きく変わります。従業員数100名以上の企業では開設率が9割を超える一方、個人事業主や小規模事業者では5割程度にとどまっているのが現実です。

必要性が高い事業の特徴

信頼性の構築と専門性の提示が売上に直結する事業では、ホームページは必須のビジネスツールとなります。

BtoB事業・専門サービス業

BtoB事業では、取引相手企業からの信頼獲得が契約の前提条件となります。特に以下の業種では、ホームページがない場合に商談機会を失うリスクが高くなります。

専門サービス業の必須要素:

- コンサルティング業:専門知識と実績の詳細な紹介

- 士業(弁護士・税理士・行政書士):資格と専門分野の明示

- 医療関連サービス:診療時間・予約システム・医師紹介

これらの業種では、24時間365日の情報提供が顧客の安心感につながり、問い合わせ数の増加に直結します。実際に、ホームページ導入後に問い合わせが30-70%増加する事例が報告されています。

全国展開を目指す事業

地理的制約を超えた集客を目指す事業では、ホームページは不可欠な営業ツールです。

EC・小売業では商品の魅力を視覚的に伝える必要があり、以下の機能が重要になります:

全国展開に必要な機能:

- オンラインショップ機能:商品展示と決済システム

- 配送・返品情報:全国対応の詳細説明

- 顧客サポート:チャットボットや問い合わせフォーム

地方の優れた商品やサービスが、ホームページを通じて全国の顧客に届けられる事例が増加しています。

高額商品・サービスの提供者

慎重な検討が必要な高額商品では、顧客が購入前に十分な情報収集を行います。

住宅・リフォーム業界、高級車販売、結婚式場などでは、詳細な情報提供と施工・サービス実績の展示が契約率を左右します。これらの業種では、ホームページがないことで「信頼性に欠ける」と判断され、商談機会を失うケースが多発しています。

必要性が低い事業の特徴

口コミや地域コミュニティが主要な集客手段となる事業では、ホームページの優先度は相対的に低くなります。

地域密着型の個人商店

徒歩圏内の顧客が中心となる事業では、Googleビジネスプロフィールの充実が効果的です。

街の理髪店、個人経営の飲食店、地域の修理店などでは、以下の代替手段で十分な効果を得られています:

地域密着型の効果的な手段:

- Googleマップでの店舗情報登録

- 近隣住民向けのチラシ配布

- 地域情報誌への掲載

これらの方法は、ホームページ制作・運用よりもコストパフォーマンスが高い傾向にあります。

固定客中心のビジネス

リピート顧客が売上の大部分を占める事業では、ホームページよりも既存顧客との関係維持が重要です。

訪問介護サービス、定期清掃業、常連客中心の居酒屋などでは、LINE公式アカウントや電話連絡が主要なコミュニケーション手段となっています。

SNSで十分な効果を得ている事業

視覚的な魅力を重視する事業では、InstagramやTikTokが効果的な集客ツールとなります。

美容師、パーソナルトレーナー、ハンドメイド作家などでは、SNSのフォロワー数が直接的に売上につながるケースが増加しています。これらの事業では、ホームページよりもSNS運用に注力する方が投資対効果が高い傾向にあります。

判断に迷うケースの対処法

明確な判断が困難な場合は、以下の手順で検討することをお勧めします。

まず、顧客の情報収集行動を分析してください。あなたの顧客は商品・サービスを選ぶ際に、どのような方法で情報を集めているでしょうか。インターネット検索が中心なら、ホームページの必要性は高くなります。

次に、競合他社の状況を確認します。同業他社の多くがホームページを持っている場合、顧客から「なぜホームページがないのか」と疑問視される可能性があります。

最後に、段階的なアプローチを検討してください。いきなり本格的なホームページを制作するのではなく、無料のホームページ作成サービスで簡易版を作成し、効果を確認してから本格投資を判断する方法もあります。

投資対効果を慎重に検討し、自社の事業特性に最適な選択肢を見つけることが重要です。

ホームページ以外の現実的な代替手段

ホームページの制作・運用が困難な場合でも、効果的なオンライン存在を構築する方法は数多く存在します。特に個人事業主や小規模事業者にとっては、これらの代替手段がより現実的で費用対効果の高い選択肢となることも少なくありません。

Googleビジネスプロフィールの効果的活用

Googleビジネスプロフィールは、地域密着型ビジネスにとって最も重要な無料ツールです。Google検索や地図検索で上位表示されるため、ローカルSEOの効果は絶大です。

基本設定で重要なポイント:

- 正確な住所・電話番号・営業時間の登録

- 魅力的な写真の定期的な投稿(店内、商品、スタッフなど)

- 適切なカテゴリ選択と詳細な事業説明

- 顧客レビューへの丁寧な返信

特に注目すべきは投稿機能の活用です。新商品の紹介、営業時間の変更、イベント告知などを無料で発信でき、Google検索結果に直接表示されます。また、QRコード機能を活用すれば、店頭での集客にも効果的です。

顧客レビューの管理も重要な要素です。良いレビューは新規顧客の信頼獲得につながり、悪いレビューも適切に対応することで誠実さをアピールできます。レビューへの返信率が高い事業者は、検索順位でも優遇される傾向があります。

SNSプラットフォーム別の使い分け戦略

各SNSプラットフォームには独自の特性があり、ターゲット層と事業内容に応じた使い分けが成功の鍵となります。

Instagram活用のポイント

ビジュアル重視のビジネスに最適なプラットフォームです。特に飲食店、美容院、アパレル、クリエイター系の事業で高い効果を発揮します。

効果的な活用方法:

- ストーリーズ機能での日常的な情報発信

- リール動画による商品・サービスの魅力的な紹介

- ハイライト機能でのFAQや基本情報の整理

- ショッピング機能との連携による直接販売

若年層から30代へのリーチに特に効果的で、ハッシュタグを活用した新規顧客の獲得も期待できます。投稿の一貫性とクオリティが重要で、プロフィール欄にwebサイトのリンクを設置することで、より詳細な情報への誘導も可能です。

Facebook・LINEの地域密着活用

Facebookは幅広い年齢層にアプローチできる特徴があり、特に40代以上の顧客層を重視する事業に適しています。

Facebookの強み:

- 地域密着型ビジネスでの集客効果

- イベント機能による告知・集客

- 詳細なターゲティング広告の配信

- コミュニティ形成による顧客との関係構築

LINE公式アカウントは日本国内で特に効果的で、顧客との直接的なコミュニケーションが可能です。

LINE活用のメリット:

- クーポン配信による再来店促進

- 予約受付の自動化

- メッセージ配信による定期的な情報提供

- リッチメニューでの分かりやすい案内

地域密着型の事業では、FacebookとLINEを組み合わせることで、幅広い年齢層をカバーできます。

X(旧Twitter)での情報発信

X(旧Twitter)はリアルタイムの情報発信に優れており、速報性の高い情報やタイムリーな話題への反応で効果を発揮します。

効果的な活用シーン:

- 営業時間変更や臨時休業などの緊急情報

- 新商品・新サービスの即座な告知

- 業界トレンドへの言及による専門性のアピール

- 顧客との双方向コミュニケーション

特にBtoB事業では、専門知識の発信によって業界内での認知度向上が期待できます。ハッシュタグを活用した拡散効果も高く、適切な投稿タイミングを見極めることで大きな反響を得ることも可能です。

低コストで始められるオンライン存在

月額数千円以下で始められるオンライン存在の構築方法もあります。

デジタル名刺サービスの活用:

- EightやSansanなどのプラットフォーム利用

- QRコードによる簡単な情報共有

- 名刺交換のデジタル化による効率向上

無料ホームページサービス:

- WixやJimdoなどの無料プラン活用

- 最低限の情報発信から始める段階的アプローチ

- 独自ドメインへの将来的な移行を見据えた準備

メール配信サービス:

- MailChimpやBenchmark Emailの無料プラン

- 顧客との定期的なコミュニケーション維持

- ニュースレター配信による関係性強化

これらの代替手段は相互補完的に機能することが多く、複数の手段を組み合わせることで、より効果的なオンラインプレゼンスを構築できます。重要なのは、自社のターゲット層がどこにいるかを把握し、継続的な運用を前提とした現実的な選択をすることです。

ホームページ制作・運用の現実的なコスト

ホームページ制作を検討する際、最も気になるのが具体的な費用です。制作方法によって大きく異なる初期費用と、意外に見落としがちな維持費用について、実際の数字を基に詳しく解説します。

制作方法別コスト比較表

ホームページ制作の選択肢は、予算と必要な機能に応じて大きく3つのカテゴリーに分類されます。それぞれの特徴とコストを比較することで、自社に最適な方法を選択できます。

無料ツール活用(0-5万円)

最小限の予算で始めたい個人事業主に最適な選択肢です。WixやJimdoなどのホームページビルダーを活用することで、初期費用を大幅に抑えることができます。

主な特徴とコスト内訳:

- テンプレートを使用した簡単な構築

- 月額制のサービス利用料(月額1,000円〜3,000円)

- カスタマイズに制限があるものの、基本的な情報発信は可能

- 独自ドメインの利用には追加費用が必要

この方法は小規模店舗や個人事業主に向いており、まずは低コストでオンライン上の存在を確立したい場合に有効です。

専門業者依頼(20-100万円)

中小企業やサービス業に最も人気の選択肢です。WordPressなどの**CMS(コンテンツ管理システム)**を活用し、デザインカスタマイズと基本的な機能を実装します。

この価格帯で実現できる機能:

- オリジナルデザインの作成

- レスポンシブ対応(スマートフォン最適化)

- 基本的なSEO対策の実施

- 問い合わせフォームや予約システムの導入

- プラグインによる機能拡張

投資対効果の観点から、多くの事業者がこの価格帯を選択しています。特に顧客との接点を重視する業種では、この程度の投資が適切とされています。

フルカスタム開発(100万円以上)

中堅企業やEC事業を本格的に展開する場合に選択される方法です。完全オリジナルのシステム開発により、独自の機能や大規模なデータ処理に対応します。

高額投資に見合う機能:

- 完全オリジナルのデザインとシステム

- 大規模ECサイトの構築

- 顧客管理システムとの連携

- 高度なセキュリティ対策の実装

- 専用サーバーでの運用

この選択肢は、年商数億円規模の企業や、オンライン事業を主軸とする場合に適しています。

見落としがちな維持費用の実態

ホームページは制作して終わりではありません。継続的な維持費用が発生し、これを見落とすと予算オーバーの原因となります。

規模別の年間維持費用を以下に示します:

小規模サイトの年間維持費(約65万円)

- サーバー・ドメイン費用:年間2万円

- SSL証明書・セキュリティ対策:年間3万円

- コンテンツ更新・保守:年間24万円

- 基本的なSEO対策:年間36万円

中規模サイトの年間維持費(約198万円)

- サーバー・ドメイン費用:年間6万円

- SSL証明書・セキュリティ対策:年間12万円

- コンテンツ更新・保守:年間60万円

- SEO対策・改善:年間120万円

大規模サイトの年間維持費(約420万円)

- サーバー・ドメイン費用:年間24万円

- SSL証明書・セキュリティ対策:年間36万円

- コンテンツ更新・保守:年間120万円

- 本格的なSEO対策:年間240万円

特にコンテンツ更新とSEO対策が維持費用の大部分を占めることを理解しておく必要があります。これらの作業を自社で行うか、外部に委託するかによって費用は大きく変動します。

投資回収期間のリアルな目安

業種によって投資回収のパターンは大きく異なります。具体的なシミュレーションを基に、現実的な投資回収期間を把握することが重要です。

ECサイト型ビジネスの場合 初期投資100万円の中規模ECサイトでは、月間売上30万円の増加と月額運用コスト5万円を想定すると、純利益ベースで約6ヶ月〜1年での投資回収が可能です。商品の利益率が高い場合、より短期間での回収も期待できます。

サービス業(予約システム付きサイト)の場合 初期投資30万円で月間予約20件の増加(客単価1.5万円)、運用コスト月額3万円として、約3ヶ月〜6ヶ月での投資回収が現実的です。リピート率の高いサービスでは、長期的な収益効果も期待できます。

BtoB製造業の場合 初期投資50万円の製品カタログサイトでは、年間3〜5社の新規取引増加、運用コスト月額2万円として、約1年〜1.5年での投資回収が一般的です。取引単価の大きいBtoBビジネスでは、少数の新規顧客獲得でも大きな効果が期待できます。

投資回収を確実にするためには、段階的な機能追加による初期コストの抑制と、効果測定に基づく継続的な改善が重要です。また、運用の効率化により維持コストを最適化することで、より早期の投資回収が可能となります。

ホームページへの投資は、長期的な事業成長のための重要な戦略です。直接的な売上増加だけでなく、ブランド価値向上や業務効率化といった間接的な効果も考慮に入れて、投資判断を行うことをお勧めします。

助成金・補助金の最新活用法

ホームページ制作費用を抑えたい個人事業主や小規模事業者にとって、補助金の活用は現実的な選択肢となります。ただし、制度の変更により利用できる補助金は限定的になっているのが現状です。

小規模事業者持続化補助金:最も現実的な選択肢

小規模事業者持続化補助金は、現在ホームページ制作に活用できる最も現実的な補助金制度です。販路開拓や業務効率化を目的とした取り組みを支援し、ホームページ制作は「広報費」として補助対象となります。

補助率2/3、上限50万円の詳細

補助金の基本条件:

- 補助率:対象経費の3分の2以内

- 上限額:50万円

- 対象者:小規模事業者(業種により従業員数の基準が異なる)

- 申請回数:年間複数回の公募実施

小規模事業者の定義:

- 製造業・建設業・運輸業:従業員20名以下

- 卸売業・小売業・サービス業:従業員5名以下

- 宿泊業・娯楽業:従業員20名以下

例えば、75万円のホームページ制作費用の場合、50万円が補助対象となり、実質的な負担は25万円となります。

申請のポイントと注意点

申請成功のポイント:

- 経営計画書の作成:商工会議所との連携が重要

- 販路開拓の明確化:ホームページによる新規顧客獲得の具体的な計画

- 事業の継続性:補助事業終了後1年間の成果報告義務

注意すべき制約:

- 交付決定後の発注:補助金採択前の契約は対象外

- 証拠書類の保管:領収書や契約書の適切な管理が必須

- 処分制限:50万円以上のホームページは一定期間の処分制限あり

申請スケジュールは年間4-5回実施されており、申請から結果通知まで約2-3ヶ月を要します。

IT導入補助金の変更点と対象外となる理由

IT導入補助金は2024年から大幅に制度変更され、ホームページ制作単体での申請は困難になりました。

主な変更点:

- デジタル化基盤導入枠の廃止:2023年まで利用可能だった枠組みが終了

- インボイス枠への移行:インボイス制度対応のITツールが中心

- 対象の限定化:業務効率化に直結するITツールのみが対象

ホームページ制作が対象外となる理由:

ホームページ制作は「情報発信ツール」として位置づけられ、業務プロセスの改善や労働生産性の向上に直結するITツールという定義から外れるためです。ただし、以下の機能を含む場合は例外的に対象となる可能性があります:

- 顧客管理システム連携:CRMと連動した顧客情報の自動取得

- 在庫管理システム:リアルタイムでの在庫状況反映

- 予約システム:自動予約受付と顧客データベース化

自治体独自の支援制度

地方自治体が独自に実施する支援制度も活用の選択肢となります。国の制度と比較して、より柔軟な条件設定がされている場合があります。

主な自治体支援の特徴:

- 申請条件の緩和:従業員数や売上規模の制限が緩い

- 地域密着性重視:地元企業への優遇措置

- 複数回申請可能:年度内での複数回利用が認められる場合

代表的な自治体支援例:

東京都では「デジタル化促進支援事業」として、中小企業のDX推進を支援しており、ホームページ制作も対象となっています。補助率は最大4分の3、上限100万円と国の制度より手厚い内容です。

自治体支援制度の探し方:

- 商工会議所への相談:地域の支援制度情報を網羅的に把握

- 自治体ホームページの確認:「中小企業支援」「IT化支援」で検索

- ミラサポplus活用:国と自治体の支援制度を一括検索

申請時の重要な注意点として、補助金は後払いが原則のため、まず自己資金での支払いが必要です。また、複数の補助金制度への重複申請は禁止されているため、最適な制度を選択することが重要です。

段階的なアプローチと実践的な選択肢

ホームページ制作は一度に完璧を目指すのではなく、段階的に発展させていく方法が最も現実的で失敗リスクを抑えられます。予算と目的に応じて、適切なスタート地点を選択しましょう。

予算別の戦略パターン

月額1万円以下で始める方法

最小限の投資でオンラインプレゼンスを確立したい場合の選択肢です。初期費用を抑え、効果を確認しながら段階的に発展させることができます。

無料ホームページ作成ツールの活用が中心となります。Wix、Jimdo、Google サイトなどを使用し、基本的な情報発信からスタートします。月額費用は独自ドメイン代(年間1,000円程度)とサーバー代(月額500円程度)のみです。

この方法の特徴:

- 初期投資リスクが極めて低い

- テンプレートを活用した迅速な立ち上げが可能

- 自社での更新・運用が前提

注意点として、デザインのカスタマイズ性に制限があり、独自機能の追加は困難です。また、SEO対策やアクセス解析機能も基本レベルにとどまります。

月額3-5万円の中程度投資

本格的なビジネス活用を目指す中小企業に適した選択肢です。初期制作費20-50万円に加え、月額3-5万円の運用費用を見込みます。

WordPressなどのCMSを活用し、プロのデザイナーによるカスタマイズを行います。予約システム、問い合わせフォーム、基本的なSEO対策が含まれ、月1-2回の更新サポートも受けられます。

投資内容の内訳:

- 初期制作費:20-50万円(デザイン・開発・基本設定)

- 月額運用費:3-5万円(サーバー・保守・更新サポート)

- 追加機能:予約システム、顧客管理機能など

この水準では、6ヶ月-1年程度での投資回収が現実的な目標となります。特にサービス業では、月間予約が15-20件増加することで投資効果を実感できるケースが多いです。

本格的な投資を行う場合

年商5,000万円以上の企業や全国展開を目指す事業に適した選択肢です。初期投資100万円以上、月額10万円以上の予算を確保し、戦略的なWebマーケティングを展開します。

フルカスタマイズ開発により、独自のシステムや高度なマーケティング機能を実装します。専門チームによる継続的な運用サポート、詳細なアクセス解析、コンバージョン最適化を行います。

主要な投資項目:

- システム開発費:100-500万円

- 月額運用費:10-30万円(専門スタッフによる運用)

- マーケティング費:月額20-50万円(広告・SEO・コンテンツ制作)

この水準では、売上への直接的な貢献が期待され、ECサイトの場合は月間売上50万円以上の増加、BtoB企業では年間3-5社の新規取引増加が投資回収の目安となります。

失敗しないための準備とチェックポイント

ホームページ制作を成功させるためには、事前準備が成否の8割を決めると言っても過言ではありません。以下のポイントを必ず確認してから制作に着手しましょう。

目的の明確化が最重要です。「なんとなくホームページが必要」ではなく、「月間10件の問い合わせ獲得」「年間売上500万円増加」など、具体的な数値目標を設定します。目標が曖昧だと、制作会社との意思疎通も困難になります。

ターゲット顧客の具体的なイメージも必須です。年齢層、職業、居住地域、インターネット利用習慣、検索行動パターンなどを詳細に設定します。これらの情報が、サイト設計やコンテンツ制作の方向性を決定します。

競合他社の調査も欠かせません。同業他社のホームページを最低10社は確認し、デザイン、機能、コンテンツ、価格表示方法などを分析します。差別化ポイントを明確にすることで、独自性のあるサイト構築が可能になります。

運用体制の整備も重要です。社内での更新担当者の選定、更新頻度の設定、写真素材の準備体制などを事前に決めておきます。外部委託する場合は、月額運用費用の予算確保も必要です。

必要な素材の準備として、会社概要、サービス紹介文、代表者プロフィール、お客様の声、施工実績写真などを事前に用意します。制作開始後に素材不足で進行が遅れるケースが頻発するため、制作開始前の完全準備が成功の鍵となります。

制作会社選びの現実的な基準

制作会社選択は投資成果を左右する重要な判断です。価格だけでなく総合的な評価で選択することが、長期的な成功につながります。

実績と専門性の確認が第一歩です。同業種での制作実績、特に成果につながった事例があるかを重点的に確認します。単なる制作実績ではなく、「売上増加」「問い合わせ増加」など、具体的な成果を示せる会社を選びます。

重要な評価項目:

- 同業種での制作実績数(最低3社以上)

- 成果を示すデータの有無(売上向上、集客増加など)

- SEO対策の実績と知識レベル

- レスポンシブデザイン対応の技術力

- セキュリティ対策の実施体制

コミュニケーション能力も重要な判断基準です。専門用語を使わずに分かりやすく説明できる会社、質問に対して具体的で迅速な回答ができる会社を選びます。制作期間中の密なコミュニケーションが、理想的なサイト完成の前提条件です。

アフターサポートの充実度も必ず確認します。制作完了後の保守体制、更新サポートの内容、緊急時の対応体制などを詳細に確認します。特に「24時間以内の障害対応」「月1回の定期バックアップ」などの具体的なサービス内容を確認しましょう。

見積もりの透明性も重要です。「一式○○万円」ではなく、デザイン費、開発費、写真撮影費、SEO対策費などが項目別に明記された見積もりを要求します。追加費用の発生条件も事前に確認し、予算オーバーを防ぎます。

契約条件の確認として、著作権の帰属、サーバー移管の可否、契約解除時のデータ提供などを確認します。特に将来的な他社への移管が可能かどうかは、長期的な運用の自由度に大きく影響します。

よくある質問(FAQ)

- 無料のホームページで十分?

-

ビジネスの初期段階や小規模な情報発信であれば、無料サービスも選択肢となりますが、重要な制限があることを理解しておく必要があります。

無料サービスの主な制約:

- 独自ドメインが使えない(信頼性に影響)

- 広告が自動表示される(プロフェッショナルな印象を損なう)

- カスタマイズに大きな制限がある

- データの所有権が制作会社にある場合が多い

判断基準として、年商500万円を超える事業や、BtoB取引が中心の業態では、有料サービスへの移行を検討することをお勧めします。無料サービスは「とりあえず始める」選択肢として活用し、事業の成長に合わせて段階的にアップグレードする戦略が現実的です。

- SNSがあればホームページは不要?

-

SNSとホームページは完全な代替関係ではなく、それぞれ異なる役割を持ちます。SNSのみで十分なケースもありますが、多くの場合は補完的に活用することで効果が最大化されます。

SNSのみで十分なケース:

- 地域密着型の個人事業(美容室、飲食店など)

- ビジュアル重視の商品・サービス(ハンドメイド、アート系)

- 日常的な情報発信が重要な業態

ホームページが必要になるケース:

- 専門的なサービスの詳細説明が必要

- 複数の商品・サービスを体系的に紹介したい

- 検索エンジンからの集客を重視する

- BtoB取引での信頼性構築が重要

現実的なアプローチとして、まずはSNSで始めて反応を見てから、必要に応じてホームページを検討する方法が効果的です。両方を運用する場合は、SNSを日常的なコミュニケーション、ホームページを詳細情報の拠点として使い分けることをお勧めします。

- 競合他社が持っているから必要?

-

他社の動向だけを理由にホームページを制作するのは推奨しません。重要なのは、あなたの事業にとって本当に価値があるかどうかです。

競合調査で確認すべきポイント:

- 競合のホームページが実際に機能しているか(更新頻度、問い合わせ導線)

- 業界全体のデジタル化レベル

- 顧客がオンラインで情報収集している割合

むしろ重要な判断基準は以下の通りです:

- 顧客からの要望があるかどうか

- 事業の成長戦略にオンラインプレゼンスが必要か

- 投資対効果が見込めるか

競合他社がホームページを持っていても更新されていない、問い合わせに結びついていないケースも多く見られます。「みんなが持っているから」ではなく、「自社の事業にとって必要だから」という明確な理由を持って判断することが重要です。

- スマホ対応は必須?

-

はい、現在スマートフォン対応は必須要件です。これは単なる推奨事項ではなく、ビジネスの成功に直結する重要な要素となっています。

スマホ対応が必須である理由:

- ウェブアクセスの75%以上がスマートフォンからの利用

- Googleの検索順位にも影響する(モバイルファーストインデックス)

- ユーザー体験の悪化が直接的な機会損失につながる

スマホ未対応のリスク:

- 検索結果での表示順位低下

- 潜在顧客の離脱率上昇

- 「信頼できない企業」という印象を与える可能性

現在では、ほとんどのホームページ制作サービスが標準でスマートフォン対応(レスポンシブデザイン)を提供しています。追加費用をかけずに対応できる場合がほとんどなので、必ず確認して導入してください。

既存のホームページがスマホ未対応の場合は、早急なリニューアルを検討することをお勧めします。この対応の遅れは、競合他社に対する大きな劣勢要因となります。

まとめ:あなたに最適な選択を見つけるために

個人事業主や小規模事業者にとって、ホームページの必要性は事業規模と業態によって大きく異なります。重要なのは「みんなが持っているから」ではなく、あなたの事業にとって本当に価値があるかどうかです。

従業員5名以下や個人事業主の場合、ホームページの必要性は相対的に低く、GoogleビジネスプロフィールやSNS活用でも十分な効果を得られるケースが多くあります。一方で、BtoB事業や専門サービス、全国展開を目指す場合は、ホームページが重要な役割を果たします。

制作費用は10万円から数百万円まで幅があり、年間維持費も15万円以上が継続的に必要です。投資対効果を慎重に検討し、小規模事業者持続化補助金(補助率2/3、上限50万円)の活用も検討してください。

迷った場合は、まず代替手段で始めて、事業の成長に合わせて段階的にホームページを検討するアプローチが現実的です。最も重要なのは、明確な目的意識を持ち、継続的な運用を前提とした計画を立てることです。

完璧を求めすぎず、あなたの事業規模と目的に最適な選択を行ってください。